从《南京照相馆》谈起:抗日战争的历史记忆与反法西斯国际主义的未来

更新时间:2025-09-18 04:02:18

本文首发于微信公众号“无知路上”。写这篇影评的初衷是提醒自己和朋友们,纪念抗战和二战反法西斯历史的唯一有效方式就是我们对今日法西斯主义的斗争,无论它以何种面目、在什么地方出现。

作者:jimmy

“我们不是朋友”:抗战叙事中日军形象的变迁

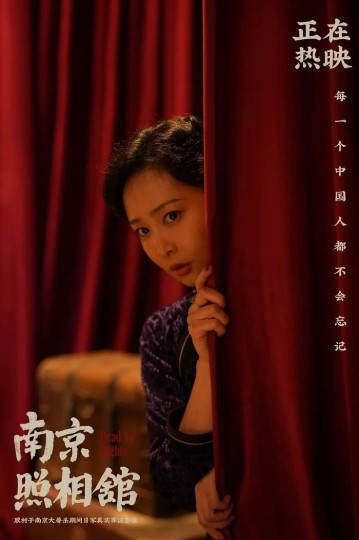

《南京照相馆》中,男主角阿昌(刘昊然饰)在临死之际,以蹩脚的日语对日军摄影师伊藤说:“我们不是朋友。” 这句话登上了微博热搜,也在无数社交媒体平台上传播。它之所以能感染许多观众,部分是因为伊藤秀夫(原岛大地饰)的形象在电影前半段中被塑造为一个在此前的部分抗战电影中常见的、“有文化的、相对友好的日本军官”的形象,而电影的后半段则颠覆了这一形象。毛时代也拍过很多抗战电影,但是里面基本不存在“有文化的的日本军官”形象,因为当时抗战被理解为一场受压迫民族反抗帝国主义侵略战争的正义人民战争;并且,从史实的角度出发,这种形象的军官在日军中并不是主流:侵华日军中受教育程度高的人比例是极少数,绝大部分普通士兵是农民出身;而高级军官中虽然即使有很多是从军官学校毕业的,具有较高所谓“文化素养”(会欣赏古典音乐、京剧、摄影、书画等)的也是少数。《南京照相馆》中对侵华日军的阶级构成也有一定的呈现:伊藤的显赫家世在侵略南京的日本军官中显然也是罕见的,而且他在开始时会对其它军官以屠杀为乐的“粗野”表示出一定的鄙夷和距离感(他反感的可能不是屠杀本身,而是这种屠杀方式的野蛮感);作为对照,其它军官会嘲弄伊藤过于文弱仁慈,缺乏战争和屠杀所要求的男性气质。

在1972年中日建交、1985年邓小平会见日本访华团时提出“和平与发展”口号,以及1990年代初冷战终结之后,中国抗战题材影视作品中对侵华日军的再现(representation)、以及大众文化中关于日本的想象中出现了许多如上段所描述的形象。比如,1993年的《霸王别姬》中,刚刚占领了北平的日本军官在程蝶衣的堂会演出后(京剧《牡丹亭》选段)就展现了良好的军纪以及对蝶衣演出的欣赏,于是后来蝶衣如此向小楼评价一位日军军官:“有一个叫青木的,他是懂戏的!” 青木就是一个典型的“有文化的日本军官”形象。到2009年的《南京!南京》中,电影的主人公、侵略者角川也属于这样一个形象序列:他年轻英俊,是教会学校出身的学生兵,能用英语与南京教会学校的中国人教师进行交流;在电影的结尾,角川终于被自己对侵略和屠杀的反思和挣扎压垮——在释放了两个中国战俘之后举枪自尽。

90年代以降,这样“有文化的日本军官”形象的流行的背后至少有如下几个原因:(1) 中国导演们受到欧美二战题材电影中“有文化(会弹钢琴、读歌德等等)的德国纳粹军官”形象的影响,将此类形象移植到抗战题材中来;(2) 80年代以后中国文艺界总体上追求呈现所谓“人性”的复杂和深度,排斥脸谱化的人物形象以及清晰的伦理和政治判断;塑造一个有优点的敌人形象似乎是达成“人性”叙述的不二法门,这一点不仅体现在抗日题材中,也体现在各种文化文本对此前所认定的各类敌人的“平反”叙事里;(3) 随着“现代化”取代“革命”获得意识形态霸权,对二十世纪中国和世界历史上(包括抗日战争在内的)各场战争与革命的理解和评价都发生了转移:明治维新以来的日本被重新凸显为一个非西方国家-尤其是东亚“儒家文化圈”国家-成功现代化、脱亚入欧的模仿生,而日本帝国主义侵略的历史在这一范式下仅仅被理解为其现代化过程中的一次短暂的、偶然的偏移或病变。《南京照相馆》的“我们不是朋友”突破了这一“人性化”范式,这可以理解为抗战题材电影内部的一种相对的进步,但同时也说明意识形态领域显然已经再次发生了较大的变化:“民族主义-国家主义”已经取代了“现代化”,而这种取代当然并不意味着“革命”的回归。

性别与国族:“慰安妇”受害者的多重边缘化

《南京照相馆》中的性别呈现没有太严重的缺点,女主角林毓秀(高叶饰)的人物弧线和演员表演都很出彩,男主角的塑造和表演相比之下就显得非常普通。而且,电影最后中国人主角团的唯二幸存者是一女一男,似乎也比较“公平”(编剧没有把女性角色全部杀死,只留下男人和男宝)。不过,《南京照相馆》还是延用了主流民族主义抗日叙事对于性暴力问题的典型处理方法:中国女性是性暴力的受害者(事实上,南京市民中的男女老少都有遭受到日军各种形式的性暴力);日军男性是性暴力的加害者;而中国男性则是让中国女性免于日军性暴力的“保护者”。在《南京照相馆》中,女主角林毓秀两次在即将遭受性暴力的危险时刻被男性角色保护:第一次是警察宋存义(周游饰)拉下了剧院的电闸,第二次则是“汉奸”王广海(王传君饰)的“最终觉醒”,并在他试图保护女主后被日军射杀。

同时,电影对日军“慰安妇”制度受害者的再现方式也落入了窠臼;在影片中段的一个短暂场景中,我们看到翻译王广海陪同伊藤来到一处慰安所,寻找刚到南京就去了慰安所的日军冲印师池田永友(高桥伸彰饰);此时一位衣衫不整、明显精神失常的中国女性用日语向每个人讲“欢迎光临”,王广海认出了她就是凤华,林毓秀之前在剧院的同事和姐妹。细心的观众可能记得,此前在电影16分钟左右的一个场景中,凤华在街上狂奔试图躲避日军的抓捕,看到坐在日军车上的王广海时对他叫道“广海大哥救命!救命!广海大哥救救我!” 由此可见,与凤华遭受性暴力相关的这两个场景所着重刻画的人物并非凤华,而是“汉奸”王广海;甚至或许可以说,在《南京照相馆》整部电影中被充分体现了“人性的复杂和深度”的反面人物并非日本人伊藤,而是中国人王广海。正如一篇影评所指出的,王广海在怯懦自私与愧疚自责之间的摇摆,在影片中通过他与凤华、阿昌等人的互动得到了充分的刻画:“王广海还有一个特点,就是胆小怯弱,即便很多时候有救助之心,但也没有执行之力。最明显的一场戏,就是凤华被玷污时曾经求助于王广海,但他没有伸出援手。因为这个举动太直接了,会直接砍断自己的所有生路,从‘利己’的角度来讲,保持漠然就是最佳选择。你若是问他的内心是否有愧疚?自然是有的,当凤华再次出现形似疯癫之时,他就已经流露出愧疚之情了。这与他和苏柳昌在偷吃饼干时的情况相仿,在没有监视下,王广海也能做到分享和互助,然而一旦处于能被判定成分的处境里,他的‘利己’属性将会成倍放大。他也想帮忙,但只能偷偷的帮,暗中的帮。”

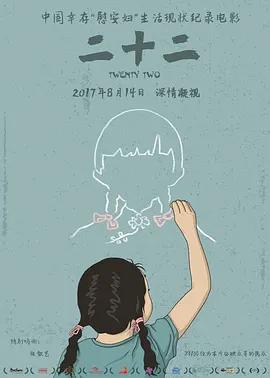

在剧情的逻辑中,王广海的“汉奸”身份是与他作为“中国女性保护者”的失败密切相关的:他不仅没有保护凤华,也没能保护毓秀。但是,是否只有“汉奸”男性才是日军性暴力和慰安妇制度的共谋者,而民族主义的中国男性就是中国女性的“保护者”呢?日本帝国主义战争中的性暴力问题,尤其是慰安妇受害者的道歉和赔偿问题之所以至今无法得到妥善的解决,首要原因当然是日本政府和日本右翼对战争暴行的无耻否认;但与此同时,本土社会的男权秩序对慰安妇幸存者的污名化和冷漠也要承担一定的责任。在2015年的纪录片《二十二》中,我们可以看到慰安妇幸存者的苦难中有一部分也来自于战后她们在本地社会中遭遇的长期歧视与排挤:电影告诉我们,在文革期间,有慰安妇幸存者被认为是“日本人”、“日本汉奸”;而她们那些作为中日混血而被生下来的孩子,也一直被视为民族耻辱的化身,到70岁仍被村里人另眼相看。影片也提及了对日本政府提起诉讼这一行动对慰安妇幸存者群体可能造成的二次伤害:当慰安妇被建构为民族伤痕、公众试图通过跨国诉讼讨回民族正义时,时常被忽略的是慰安妇幸存者在其社群中所经历的再度污名化:如影片中一位老人的女儿所说,以前村里对老人常常说三道四的那一辈人差不多都去世了,年轻人并不知道这些事情;但诉讼事件带来的媒体曝光,使得污名化现象在村里再次出现。本土社会中男权秩序的持续存在,使慰安妇幸存者们的自我言说更加艰难,而这种男权秩序下的污名化现象也并非中国独有的:2016年的英文纪录片《等不到的道歉》(The Apology) 追踪了三位来自中国、南韩及菲律宾的慰安妇幸存者的老奶奶,里面清楚地呈现出南韩和菲律宾社会在战后处理慰安妇受害者问题方面,也存在着类似的问题。

当代日本左翼/女权对日本帝国主义历史的态度,以及左翼国际主义的可能:上野千鹤子、戴锦华、松井耶依

近期,日本左翼女性主义学者上野千鹤子关于慰安妇受害者和南京大屠杀的言论,也在国内舆论场上引发了一些讨论和争议。在其英文著作《民族主义与性别》(Nationalism and Gender)第四章《女性主义视角下的广岛》(Hiroshima from a feminist perspective) 中,上野写道:“作家张纯如(1997)声称,南京大屠杀中有30万死难者。张纯如坚持这一数字是有充分理由的,因为它超过了广岛20万的数字。由此,南京大屠杀在此被呈现为一场超越广岛的悲剧。这种对受害程度的竞争可以被称为‘受害金字塔’,而张纯如的意图在于将广岛从这一金字塔的顶端击落。”上野此处对张纯如意图的揣测是缺乏事实依据的。如果说张纯如写作《南京大屠杀》有什么比较意图的话,那么作为一位美籍华裔作家,她的意图应该是将南京大屠杀置于与犹太大屠杀(The Holocaust)的关系之中 - 其英文书名的副标题就是《二战中被遗忘的大屠杀》(The Forgotten Holocaust of World War II) - 意在把南京大屠杀纳入全球二战的历史话语与记忆,尤其是在1990年代对这一事件认知度很低的英语世界。而纵观《民族主义与性别》全书,提及南京或中国的部分其实是很少的;不少对上野持批判态度的亚洲女性主义学者也指出,上野虽然对日本的父权制民族主义有所批判,但仍是在一个日本中心的框架下进行论述的,体现出一种“方法论上的民族主义”(methodological nationalism)。

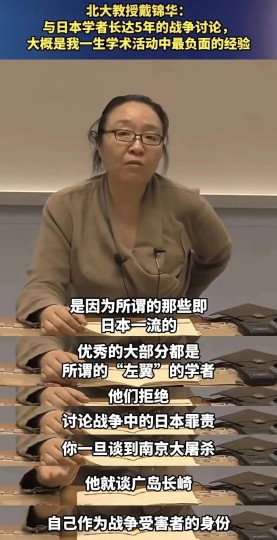

有一些评论者把ta们对上野千鹤子的失望,和戴锦华老师在一个传播甚广的公开课片段中对当代日本左翼学者的指责联系起来。在那个视频片段中,戴锦华说她曾参与过一个长达五年的、与日本学者共同研究战争、讨论战争、讨论和平问题的学术活动,结果这五年的学术活动却是她一生学术活动当中最负面的经验。她最大的创伤感来自每一次与日本学者对战争问题的讨论:据她所述,那些日本一流的、大部分是左翼的学者,他们拒绝讨论战争中的日本罪责;只要你谈到南京大屠杀,他就谈广岛、长崎;你一旦谈到日本是战争的加害者,他们就渲染自己作为战争受害者的身份。所以戴锦华认为她在这样的场合中会经常“被逼成一个(中国)民族主义者”,而每当她被逼成一个民族主义者的时候,她就“恨自己、也恨别人”,因为她以为自己一生在警惕(中国及其它地方的)民族主义背后所包含的暴力:对国内、对国际的暴力,以及民族主义所可能内在的演化成法西斯主义的逻辑。

在2022年这个视频片段开始广泛传播之后,有人尝试检索戴所指责的日本左翼学者具体是哪几位,找出了当时的会议记录和日语出版的论文集,并指出她讲述的回忆可能存在一些夸大甚至歪曲;也有人翻译整理了2000年举办的一场“中日·知识的共同”座谈会上日本左翼学者的发言内容,这场座谈会由两位中方学者戴锦华、孙歌和两位日方学者高桥哲哉、酒井直树参与,主题是“如何超越战争的感情记忆的壁垒”。高桥哲哉在其发言中说到:

“孙歌女士与戴锦华女士指出了隔阂的深度,其原因在于,在亚洲的近代史中,日本破坏了与周边诸国的关系。日本的责任巨大,日本人必须重视如今隔阂尚未修复一事。... 我作为‘日本的男人’,究竟能在多大程度上理解刚才列举的原‘从军慰安妇’们的经历,这存在令人绝望般的困难与不可能。尽管如此,我们必须行动起来。... 在这种情况下,我们期待12月在东京开庭的‘审判日军性奴隶制的国际妇女战争罪行法庭’。虽然面临重重困难,但这是东亚民众就日本的侵略与殖民地支配问题,探求共同判断、共同尺度的最初的大规模尝试。”

高桥在此处提及的“审判日军性奴隶制的国际妇女战争罪行法庭”(Women's International War Crimes Tribunal on Japan's Military Sexual Slavery) 于2000年12月8日至12月12日开庭,由日本民间组织VAWW-NET(Violence Against Women in War-Network)主办,来自中国大陆、台湾、朝鲜、韩国、菲律宾、印度尼西亚、马来西亚、东帝汶等国家与地区的代表 500 多人参与,为非官方性质的人民法庭,法庭的判决不具法律约束力。审判的主要目的是收集受害者证词,并就强奸行为和慰安妇性奴隶制度对相关团体和个人进行审议,回应那些在官方诉讼中屡次败诉的慰安妇受害者的诉求。法庭最终判定,昭和天皇和日本政府在制定、实施慰安妇制度,纵容日军凌辱和残害各国妇女等方面犯有战争罪和反人道罪; 这也是1945年裕仁宣布投降(所谓“玉音放送”)后,国际社会第一次判决裕仁有罪。使这次国际妇女法庭得以召开的VAWW-NET的关键组织者是日本记者和女性主义活动家,松井耶依(松井やより Yayori Matsui)。

无论戴锦华老师的本意如何,其公开课片段的流行起到的客观效果是普及了一种关于日本左翼的“出身论”或原罪论,即“日本左翼还是日本人,所以不可能对日本侵华的战争罪行做到真正的、彻底的反思”。这样的出身论必然要求淡化、乃至抹杀松井耶依及高桥哲哉等人的存在,更不用说那些在1930-40年代流亡到中国、在桂林和延安建立“在华日人反战同盟”、对前线日军进行反战宣传广播的日共党员。《南京照相馆》的热映和“我们不是朋友”的金句传播,是否也会达成类似的意识形态效果,即强化民族主义和国家主义情绪、否认“左翼反帝反殖国际主义”的历史存在与未来可能?电影的结尾让南京大屠杀的死难者见证审判和正义来临的设计是令人感动的,但我们也必须铭记:真正的对死者的正义并非自愿或“被逼”的民族主义和国家主义,而是我们在当下对(日本和其它任何地方、任何形式的)帝国主义、殖民主义、军国主义、排外浪潮、种族主义、右翼法西斯主义的共同反思与集体斗争。

最后还想私心推荐一下许鞍华导演2017年拍香港抗战的电影《明月几时有》:尽管其豆瓣评分(6.9)远低于《南京照相馆》(目前8.7),这是我(在我非常有限的阅片量里)看过的抗战题材的21世纪华语电影里面,最具人民史观与女性主义视角的一部。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。

『南京照相馆』相关阅读

反馈不及《南京照相馆》的根源

反馈不及《南京照相馆》的根源

我们高估了过去的民族意识?——《南京照相馆》的历史祛魅

我们高估了过去的民族意识?——《南京照相馆》的历史祛魅

《南京照相馆》“助攻”中国电影第三季度净利增超14倍

《南京照相馆》“助攻”中国电影第三季度净利增超14倍

《南京照相馆》:抗战电影的创新

《南京照相馆》:抗战电影的创新

《南京照相馆》代表中国内地角逐第98届奥斯卡最佳国际影片

《南京照相馆》代表中国内地角逐第98届奥斯卡最佳国际影片

从《南京照相馆》谈起:抗日战争的历史记忆与反法西斯国际主义的未来

从《南京照相馆》谈起:抗日战争的历史记忆与反法西斯国际主义的未来

《南京照相馆》25句经典台词,9.3大阅兵吾辈自强铭记历史

《南京照相馆》25句经典台词,9.3大阅兵吾辈自强铭记历史

中俄电影互推:《血色牢笼》北京首映,《南京照相馆》赴俄

中俄电影互推:《血色牢笼》北京首映,《南京照相馆》赴俄

在德国卡尔斯鲁厄看《南京照相馆》有感

在德国卡尔斯鲁厄看《南京照相馆》有感

夺冠暑期档背后,《南京照相馆》如何揭开中国电影新常态?

夺冠暑期档背后,《南京照相馆》如何揭开中国电影新常态?

《有朵云像你》开分9.5分!《南京照相馆》获长春电影节三项大奖

《有朵云像你》开分9.5分!《南京照相馆》获长春电影节三项大奖

《南京照相馆》成暑期档票冠,大题材如何“统一”观众?

《南京照相馆》成暑期档票冠,大题材如何“统一”观众?

给10部最好的抗战片排名:《南京照相馆》第3,《血战台儿庄》第2

给10部最好的抗战片排名:《南京照相馆》第3,《血战台儿庄》第2

暑期档电影票房突破110亿元!《南京照相馆》位居榜首

暑期档电影票房突破110亿元!《南京照相馆》位居榜首

《南京照相馆》身后,什么是申奥最根本的创作观?

《南京照相馆》身后,什么是申奥最根本的创作观?

暗房中的山河显影:《南京照相馆》与记忆的政治经济学

暗房中的山河显影:《南京照相馆》与记忆的政治经济学

《南京照相馆》与《孤注一掷》的“控制力”与部分剧情对比

《南京照相馆》与《孤注一掷》的“控制力”与部分剧情对比

《南京照相馆》为什么能卖30亿?

《南京照相馆》为什么能卖30亿?

国破山河在——围绕“汉奸”和“朋友”谈谈《南京照相馆》的观后感

国破山河在——围绕“汉奸”和“朋友”谈谈《南京照相馆》的观后感

《南京照相馆》背后:一本相册与两位青年的生死接力

《南京照相馆》背后:一本相册与两位青年的生死接力